石窟佛像面相 石窟群佛像

- 2025-02-24 06:05:50

- 版权说明:以下内容来自网友投稿,若有侵权请联系

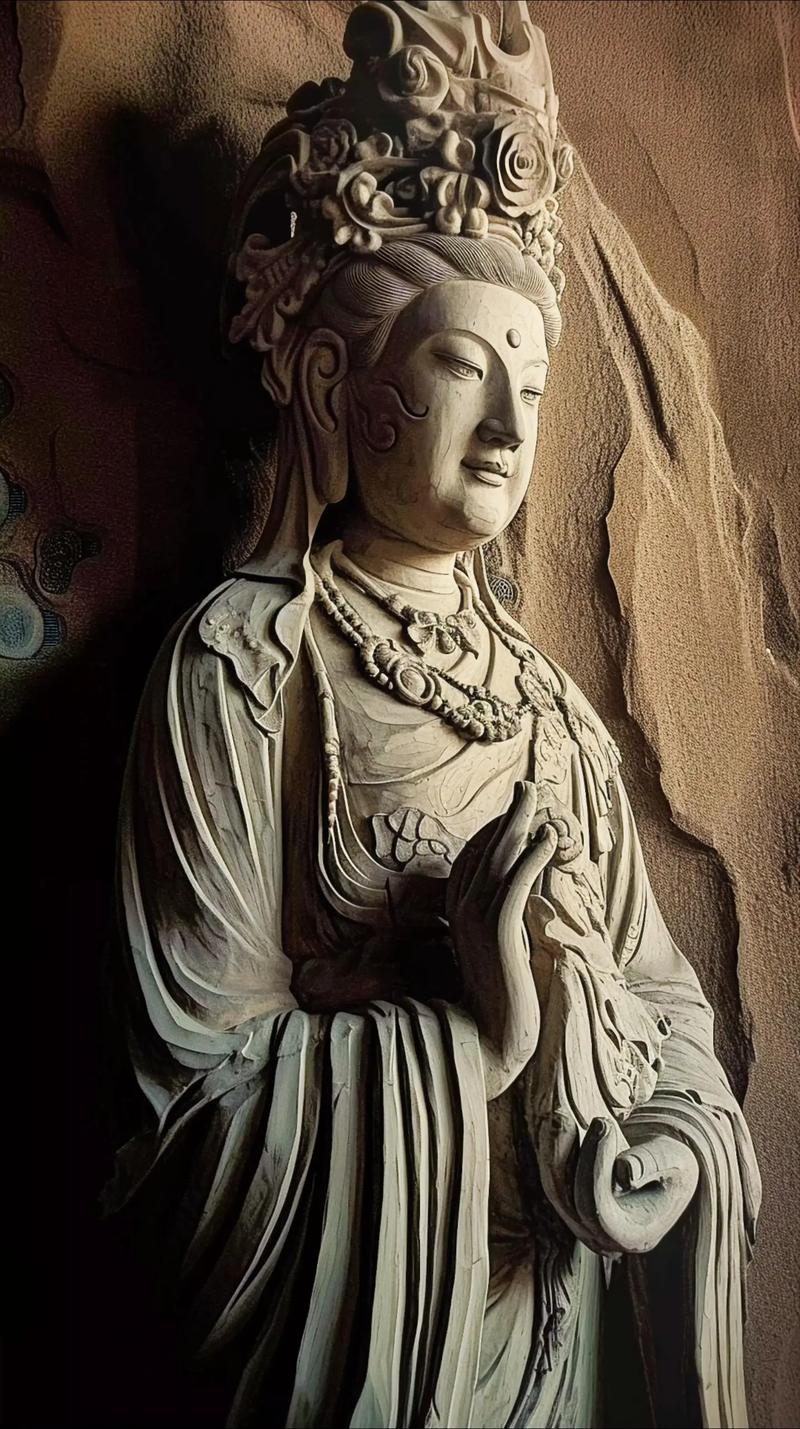

石窟佛像是中国古代艺术与宗教信仰的杰出代表,其面相设计不仅展现了高超的雕刻技艺,更蕴含了深厚的文化意义。从敦煌的飞天到洛阳的龙门,佛像的面相各具特色,吸引了无数游客与研究者深入探讨。

面相的分类与特征

佛像面相可以根据不同的宗派与地区进行分类。大乘佛教的面相往往显得慈悲而庄重,传达出佛陀的智慧与仁爱。相比之下,小乘佛教的面相则更加强调个体的解脱与内心的宁静。不同地区的石窟,如云冈、龙门与敦煌,其面相风格各异,反映了地方文化的融合与发展。

象征意义的深度解读

每一尊佛像的面相都蕴含着深刻的象征意义。佛教中常见的“微笑”面相代表着内心的宁静与智慧,而“悲悯”面相则体现了对众生的关怀。更为独特的是,某些面相上独特的装饰与表情,常常传递出特定的宗教故事或,让人不禁想要深入了解其背后的文化背景。

面部凹陷的佛像

艺术风格与雕刻技艺

石窟佛像的艺术风格受到时代与地域的影响,展现出不同的雕刻技艺。从粗犷的线条到细腻的刻画,艺术家通过面相的变化,表达出不同的情感与理念。精湛的雕刻技艺使得佛像在不同光线下显得生动立体,仿佛随时都能与观者产生心灵的共鸣。

历史与文化的交织

石窟佛像的面相不仅是宗教信仰的体现,更是历史与文化交织的产物。随着佛教的传播与发展,面相的变化折射出不同历史阶段的社会变迁与文化交融。通过对这些面相的研究,我们可以更加清晰地看到古代社会的价值观与信仰体系。

探寻佛像面相的魅力

石窟佛像的面相不仅仅是视觉的享受,更是文化与精神的深度探讨。它们是人类智慧与信仰的结晶,值得我们深入挖掘与研究。未来的研究与保护工作,将继续推动这一领域的进一步发展,让更多人领略到石窟佛像的魅力。

相关内容

- 心性孤僻面相特征 心性开明的女人面相

- 面相五官秘籍 国学面相秘籍图解高清

- 中正印堂面相命运 印堂中正凹陷的明星

- 鹅蛋脸面相性格 标准鹅蛋脸图片

- 耳朵高于嘴巴的面相 耳朵长得比较高的面相

- 耳朵小又白面相 最好的耳朵面相图解

- 面相尖下巴扁嘴 扁嘴尖下巴的女人性格

- 一心不二的男人面相 绝世好男人的七种面相

- 面相和骨相都好的女人面相 面相师解说云朵面相

- 大富大贵的宝宝面相 宝宝面相看富贵

- 女人眼睛面相学图解 女人面相图解书

- 三横纹面相 横纹面相图解

- 女人额头凸出面相 女人额头凸出对老公有影响吗

- 男人悲观的面相 能娶大富大贵妻子的男人面相

- 眉毛跟眼睛间距面相 男人眉毛间距宽代表什么

- 牙齿凸女人面相 女人上牙床外凸的面相

- 面相嘴角下有痣图解 后背有痣女人面相图解

- 所有牙齿都有缝隙面相 女人牙齿缝隙大是啥性格

- 头发很怪的男人面相分析 头发又黑又亮的女人面相

- 厚道女人面相 大富大贵的面相