黄帝内经中五行相生相克 五行相生相克治病案例

- 2025-01-28 06:06:36

- 版权说明:以下内容来自网友投稿,若有侵权请联系

黄帝内经中的五行相生相克:健康与和谐的基石

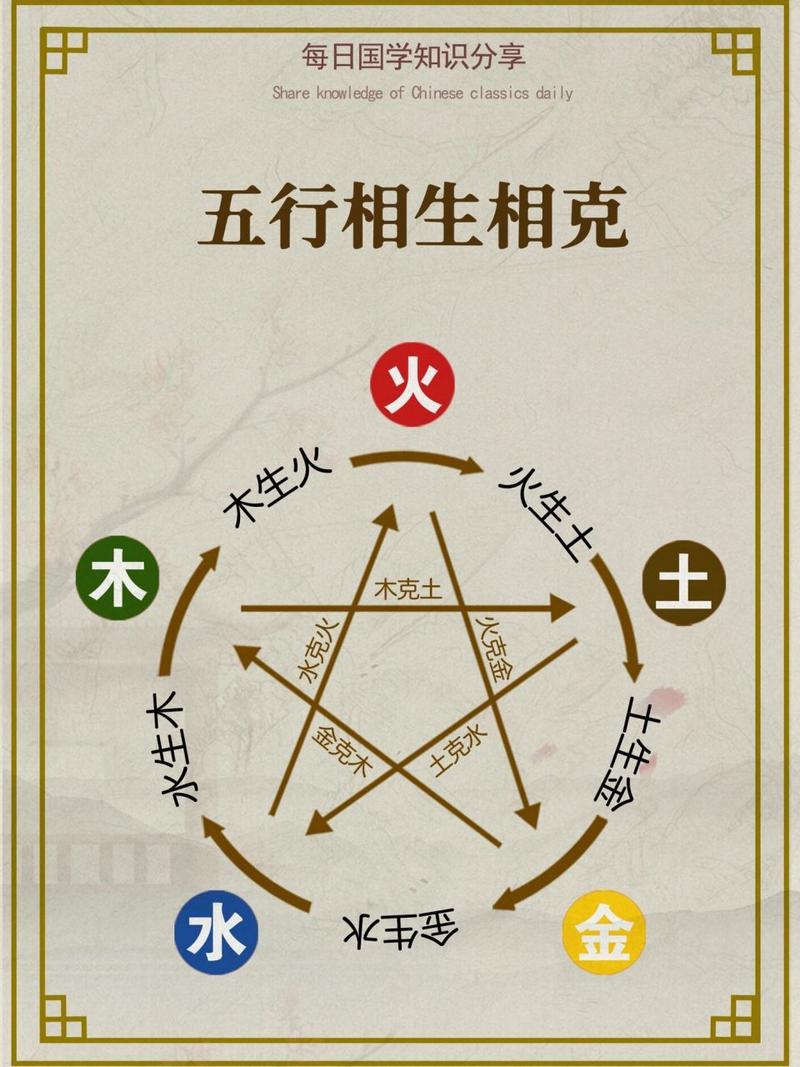

《黄帝内经》作为中医理论的基石,提出了五行相生相克的理念,阐述了自然界的元素和人体之间的相互作用。五行包括木、火、土、金、水,它们彼此相生,又互相制约,共同维持着身体的健康与平衡。

五行相生:生命的循环

五行相生是指相邻五行之间的生助关系:木生火,火生土,土生金,,水生木。这种相生关系代表了生命循环的自然流动。例如,木的生长需要火的温暖,火产生的灰烬滋养着土,土孕育着金矿,金融化成水,水滋润着木,如此循环往复。

五行相克:制衡与平衡

五行相克是指相邻五行之间的制约关系:木克土,土克水,水克火,火克金,金克木。这种相克关系确保五行之间的平衡,防止任何五行势力过大而失控。例如,木过于旺盛会消耗土,使土无法平衡水;水过于旺盛会扑灭火,使火无法温养土;火过于旺盛会熔化金,使金无法克制木,如此形成恶性循环。

五行与人体健康

五行相生相克的原理也适用于人体。人的身体由五行元素组成,并受到五行关系的影响。例如:

肝属木:与情绪、疏泄有关,与脾脏相生,与肾脏相克。

心属火:与神志、血脉有关,与小肠相生,与肺脏相克。

黄帝内经五行缺木

脾属土:与消化、吸收有关,与胃脏相生,与肝脏相克。

肺属金:与呼吸、防御有关,与大肠相生,与心脏相克。

肾属水:与生殖、泌尿有关,与膀胱相生,与脾脏相克。

当五行之间的平衡被打破时,就会导致疾病。例如,肝木过旺会克制脾土,导致消化不良和腹胀;心火过旺会克制肺金,导致咳嗽和气短。

五行养生:顺应自然

《黄帝内经》主张顺应五行相生相克的规律,调养身体,维持健康。可以通过以下方式:

饮食调养:根据五行属性选择食物,如春天多吃木属性食物(如绿叶菜)、夏天多吃火属性食物(如水果)、秋天多吃土属性食物(如谷物)、冬天多吃水属性食物(如鱼虾)。

起居作息:与五行时令相对应,如春季早睡早起,夏季晚睡早起,秋季早睡晚起,冬季晚睡晚起。

情绪调节:控制情绪,避免情绪过度,如木旺(肝火旺)时宜平心静气,土旺(脾胃不和)时宜放松舒畅。

五行相生相克的理念是《黄帝内经》的核心思想之一,揭示了自然界和人体之间的密切联系。通过了解五行之间的动态平衡,我们可以调养身体,维持健康,从而达到天人合一、身心和谐的理想状态。

相关内容

- 五行相生相克与做生意 五行相生相克治病案例

- 人跟人五行相生相克是什么 五行相生相克治病案例

- 五行相生相克学说的由来 五行相生相克治病案例

- 手绘五行相生相克图表 五行相生相克治病案例

- 五行相生相克传说故事视频 五行相生相克治病案例

- 五行相生相克时间对照表 五行相生相克治病案例

- 五行相生相克护理学分析 五行相生相克治病案例

- 什么是夫妻五行相生相克 五行相生相克治病案例

- 五行相生相克在生活上的应用 五行相生相克治病案例

- 一个人的五行相生相克 五行相生相克治病案例

- 五行相生相克治病方法是什么 五行相生相克婚姻口诀

- 五行相生相克治病方法 五行相生相克软件

- 五行相生相克迷信吗 黄帝内经五行相生相克

- 五行相生相克夫妻案例 夫妻五行相生相克看哪一栏

- 双色球数字五行相生相克 双色球数字相克组合

- 五行相生相克配婚口诀 六十甲子五行口诀

- 3d五行相生相克关系 五行歌诀顺口溜

- 五行相生相克代表方剂是什么 中医实战笔记五行相生相克

- 五德五行相生相克图表 五常五德五礼

- 数字五行相生相克规律图 1至80数字五行表